ミライにつながる建設情報コラム

- ホーム

- ミライにつながる建設情報コラム

- SDGs

- 下水がエネルギーに?持続可能な未来を支える“見えない熱源”

2025.02.18

下水がエネルギーに?持続可能な未来を支える“見えない熱源”

目次

なぜ今、下水熱利用が注目されるのか?

地球温暖化の進行が深刻化し、カーボンニュートラルが求められる中で、再生可能エネルギーの活用が重要視されています。その中でも、未利用のエネルギー源として注目されているのが「下水熱」です。私たちが普段意識することのない排水には、実は膨大な熱エネルギーが含まれています。特に寒冷地では、このエネルギーを活用することで暖房や融雪に役立てることが可能です。今回のコラムでは、下水熱利用の仕組みや現状、課題、そして将来性について詳しくご紹介します。

下水熱利用の仕組み

下水には、生活排水や工業排水が含まれており、これらは年間を通じて比較的一定の温度を保っています。冬季の外気温が氷点下になる地域でも、下水の温度は10℃前後を維持するため、エネルギー源として安定しているのが特徴です。

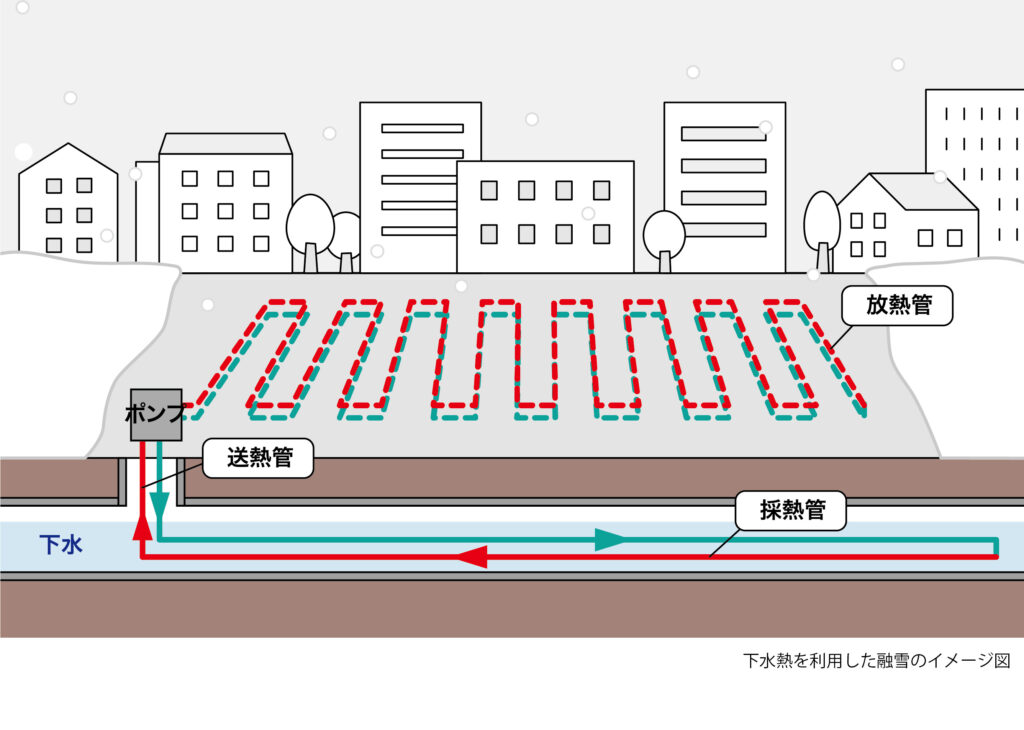

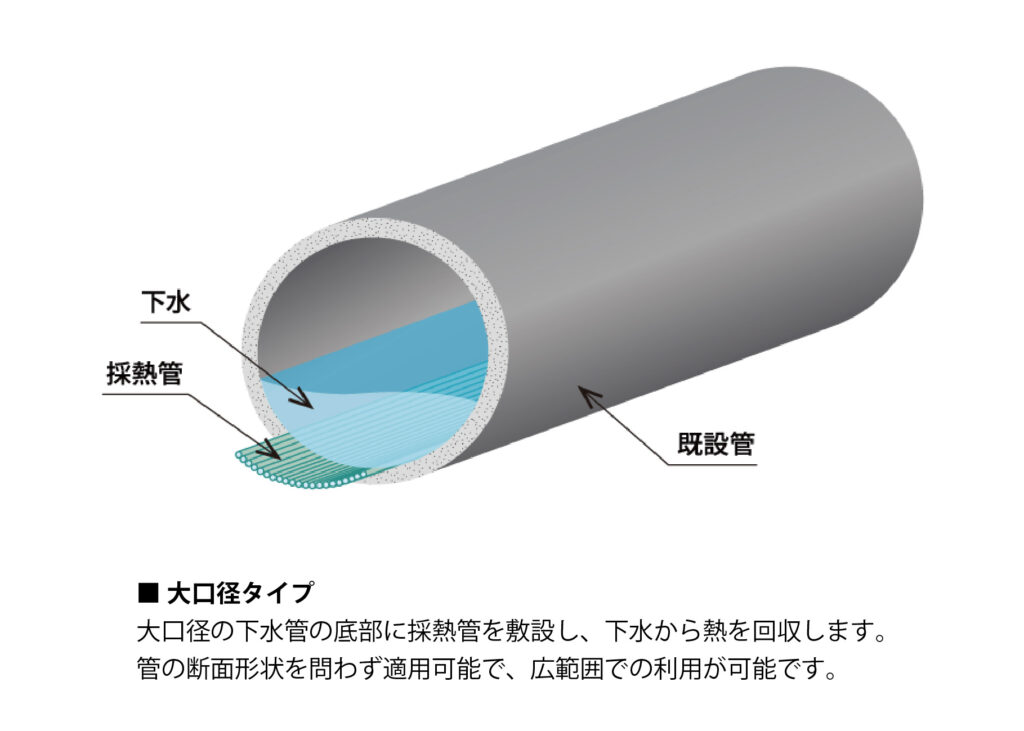

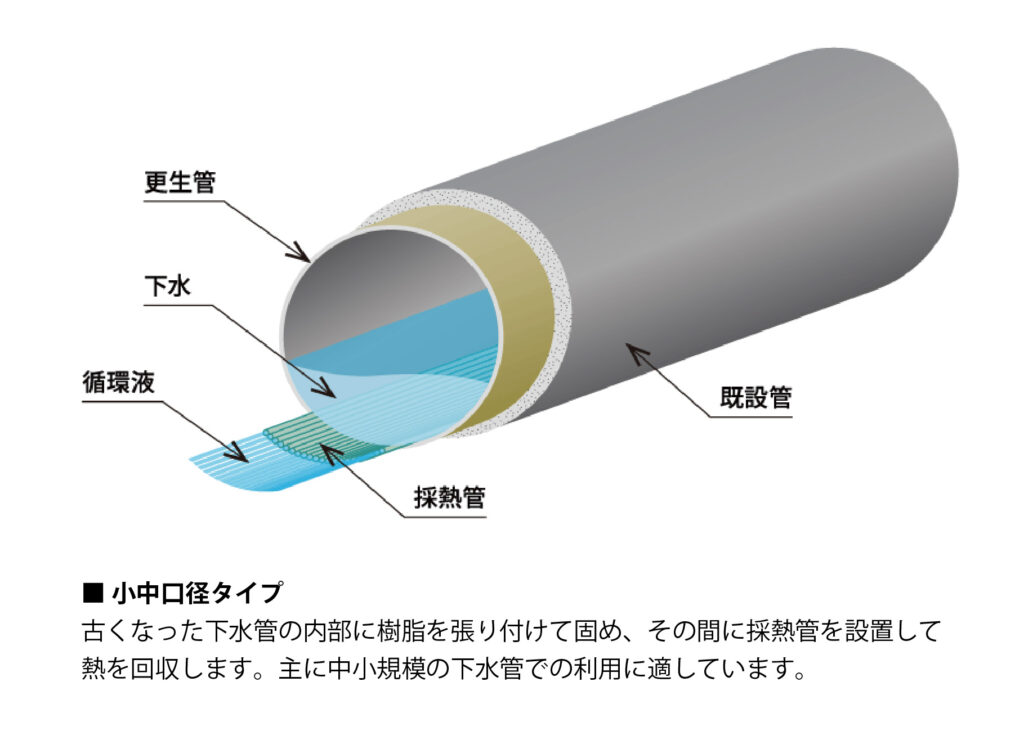

下水熱を利用する方法には、主に2つの手法があります。一つは「下水処理場での熱回収」、もう一つは「下水管内での直接回収」です。前者は処理場に集まった下水から熱交換を行い、地域の冷暖房などに活用します。後者は、市街地の下水管内に設置した熱交換器を利用し、直接建物等のエネルギー源として使用する方式です。下水管からの代表的な採熱方式には、以下の2種類があります。

下水から回収した熱量が低い場合にはヒートポンプで増幅し、オフィスビルや商業施設の暖房、路面の融雪に活用します。従来の化石燃料に依存した暖房システムと比較すると、CO2排出量を大幅に削減できる点も大きな魅力です。

現状と課題

日本国内では、東京都や大阪市、札幌市などの都市部を中心に、下水熱利用の実証実験や導入が進められています。国土交通省の資料によると、すでに全国で30カ所以上の施設が下水熱を活用していますが、本格的な普及にはいくつかの課題があります。

1. 初期投資コストの高さ

下水熱利用システムの導入には、熱交換器の設置やヒートポンプの導入が必要となります。そのため、多額の初期投資が発生し、民間企業が積極的に導入するには経済的ハードルが高めです。

2. 下水管の整備状況の影響

日本の下水道は地域によって下水管の老朽化が進んでおり、熱回収のための設備を後付けするのが難しいケースも少なくありません。特に小規模な自治体では、下水管の改修と並行して導入する必要があります。

3. 認知度の低さと導入事例の不足

再生可能エネルギーと聞くと、太陽光や風力発電を思い浮かべる人が多いのが実情です。下水熱の存在はまだ広く知られておらず、導入事例が少ないため、効果が十分に理解されていません。

札幌市での導入事例

寒冷地である札幌市では、冬季の暖房や融雪に多くのエネルギーを消費します。この課題を解決するために、下水熱利用の検討が進められており、特に注目されているのが、2025年2月から供用を開始した札幌市中央区複合庁舎の新庁舎における取り組みです。

新庁舎では、下水管内に設置した熱交換器を用い、空調と融雪に活用する仕組みが導入されています。これにより、従来の化石燃料を利用した融雪と比較して、CO2排出量を70%削減できると見込まれています。

また、当社も参加する「さっぽろ下水熱利用研究会」では、北海道科学大学敷地内に下水熱を活用したロードヒーティングを導入し、5シーズンにわたって実証研究を行ってきました。測定と解析に基づく有用なデータが蓄積されており、今後の普及に向けこれら情報の提供も進められています。

将来性と今後の展望

下水熱利用は、都市インフラと組み合わせることで、持続可能なエネルギー供給を実現する可能性を秘めています。特に以下の点で、今後の発展が期待されます。

1. 技術の進化とコスト削減

ヒートポンプの効率向上や、より低コストで設置できる熱交換器の開発が進められています。これにより、導入費用が下がり、中小規模の施設でも活用しやすくなります。

2. 国や自治体の支援

環境対策の一環として、政府は再生可能エネルギーの導入を支援する補助金制度を強化しています。特に地方自治体において、下水熱利用の支援策が充実すれば、より多くの地域での普及が期待できます。

3. 企業の関心の高まり

カーボンニュートラルの実現に向け、多くの企業が環境負荷の少ないエネルギーを模索しています。下水熱は安定供給が可能なため、企業にとっても導入メリットが大きいと考えられます。

下水熱利用は、未活用のエネルギー資源を有効活用し、CO2排出削減やエネルギーコストの削減に貢献できる技術です。特に寒冷地においては、その恩恵が大きく、札幌市の取り組みをはじめ全国で導入が進んでいます。

今後、技術の進化や政策支援によって、より多くの自治体や企業が導入を検討するでしょう。下水熱の可能性にいち早く注目してきた私たち伊藤組土建も、有効な再生可能エネルギーの一つとして社会の認知度を高めるよう努め、さらなる導入の促進を図ってまいります。